Mentre fuori esplode la primavera, dentro i palazzi della politica e del sindacato si parla ancora di “posto fisso”. Quel mitico traguardo da commedia anni ’90, dove l’eroe conquistava non solo la ragazza ma anche una scrivania a tempo indeterminato, una pianta d’ufficio e la pensione a 60 anni.

L’8 e 9 giugno, i referendum sul lavoro promettono di riportarci lì. I promotori del “Sì” – tra cui Landini, Schlein, Conte e compagnia bella – denunciano la giungla della precarietà. Vogliono ridare dignità al lavoro. Che, detto così, fa sempre scena. Ma il nodo è un altro: siamo sicuri che la nuova generazione voglia tornare a quel modello?

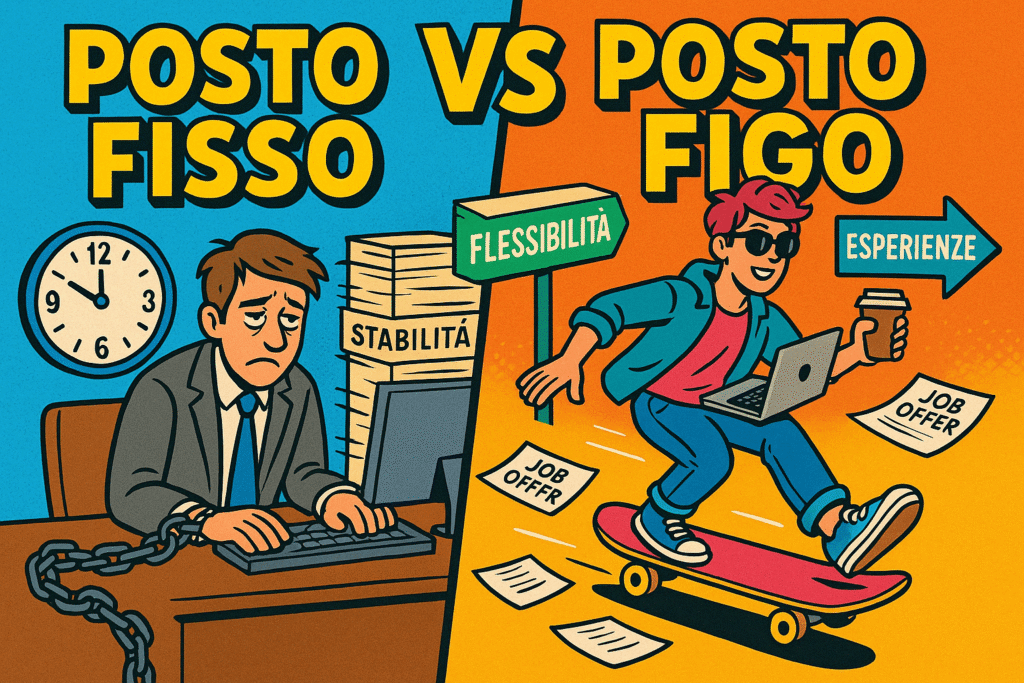

I giovani d’oggi – quei misteriosi esseri che vivono di Wi-Fi e hanno l’abbonamento a tre piattaforme video diverse – non sognano il posto fisso. Anzi, lo evitano come il brodo d’estate. Vogliono cambiare, crescere, esplorare. Per loro “stabilità” è poter scegliere, non rimanere.

Paradossalmente, nel mondo del lavoro flessibile, chi cambia spesso può guadagnare di più e fare carriera più in fretta. E allora: è più dignitoso chi resta o chi osa? Chi timbra lo stesso cartellino per 40 anni o chi colleziona esperienze come fossero francobolli?

Il rischio è che questi referendum parlino all’Italia di ieri, mentre l’Italia di oggi è già su LinkedIn a cercare il prossimo progetto.